P-6 困難をともなう改革が、資源回復のためには不可欠

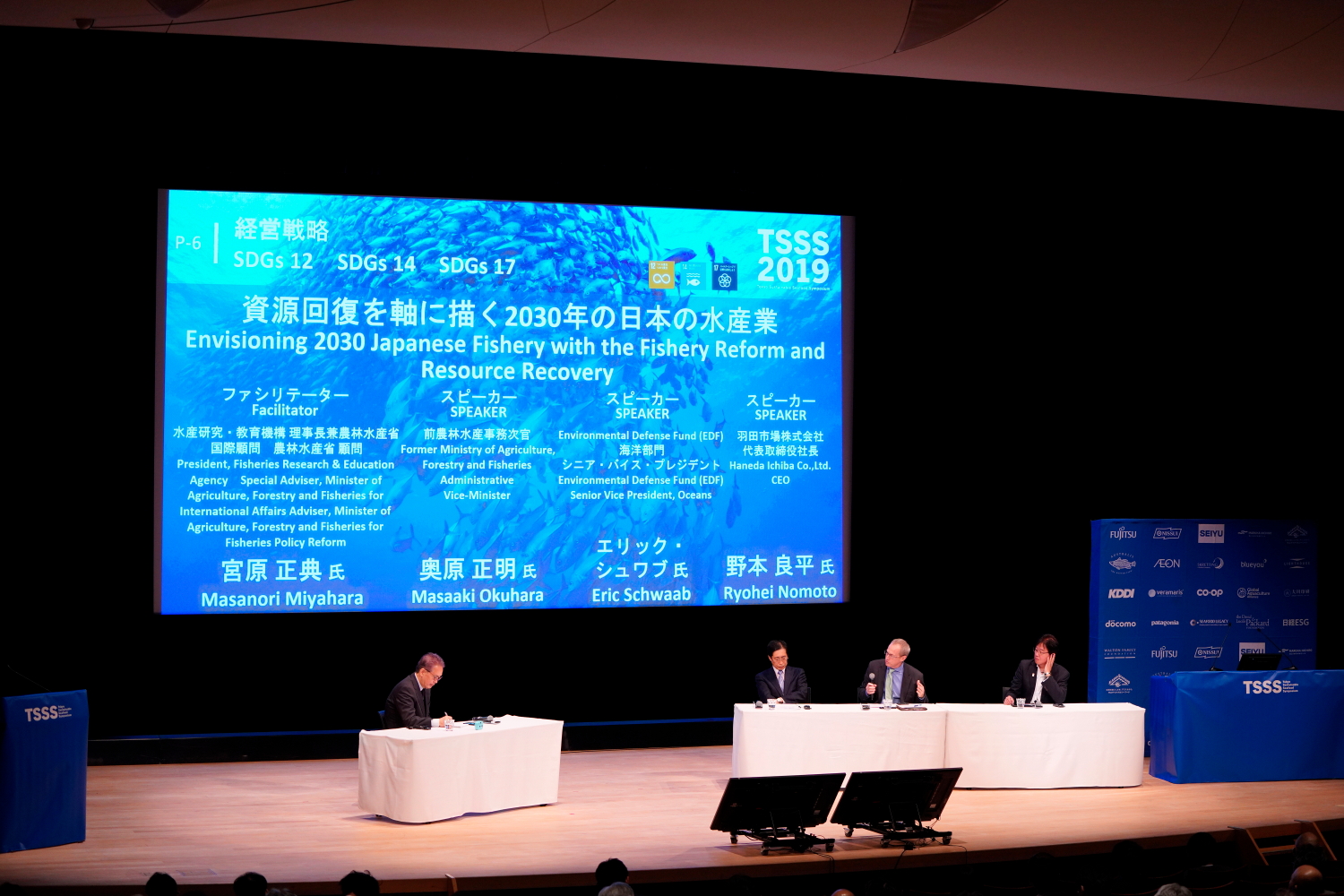

初日のプログラムには5本のトークセッションが並び、それぞれこのシンポジウムで議論を重ねてきたテーマを取り上げた。1本目のテーマは水産資源の回復に向けた漁業改革。パネラーには昨年の漁業法改正に力を尽くした前農林水産事務次官の奥原正明氏、アメリカで同様の水産業改革にとりくんだ経験を持つエリック・シュワブ氏、そして流通から水産業の新しいしくみ導入にとりくむ羽田市場の野本良平氏の3名を迎え、水産研究・教育機構の宮原正典氏が司会をつとめた。

世界では成長産業、日本では衰退産業。漁業を復活させるために必要なことは?

冒頭、司会の宮原氏が日本の水産業の過去と現在を振り返る。日本は周囲を豊かな海に囲まれ、日本人は昔からこれがあたりまえだと思ってきたが、最近ではそれが通用しなくなっている。サンマやサケの不漁は消費者の目にも明らかで、このままではあたりまえに魚を食べることもできなくなる。

その根本的解決をめざしているのが、奥原氏がリーダーシップを取って進めた漁業法の改正だ。奥原氏はまず、2つのグラフを示した。1つは世界全体、もう1つは日本の、それぞれ過去30年間の漁業生産量だ。その間、世界の漁業生産量は2倍、日本は2分の1になった。世界的には漁業は成長産業だが、日本では違う。日本はもともと世界トップレベルの漁業生産量を誇っていた。資源を有効に活用すれば、まだまだ発展していけるはずだ、と奥原氏。

それには何が必要か? 内外から指摘されてきたのが資源管理の問題だ。もともと日本では、船の大きさごとの隻数によって漁業を規制していた。これをクリアすればいくら獲ってもよい。一方、現在世界の主流となりつつある欧米式は、どの魚種をどれだけ獲ってよいという、実際の漁獲量による出口管理だ。

これは生産性の問題とも密接な関係があると奥原氏は言う。漁業者1人あたりの生産量は、ノルウェーは日本の8倍。さらに漁船1隻あたりの生産量は20倍だ。日本では漁船の大きさが規制されているので、小さい船がたくさんあり、生産性も低いし、漁業者の労働環境もよくならない。

「海にいる魚を獲る」漁獲漁業を成長させるには、資源回復は不可欠だ。漁業者もこれに反対する人はいない。しかし実施の段階になると総論賛成・各論反対、「獲る量は減らすべきだが、自分の取り分は減らしたくない」。しかしこのままでは事態は立ち行かない。

改革の柱としては、漁獲量の出口管理の他に2つあり、ひとつは漁業の許可制度改革によって、漁船を大型化できるようにすること。これが生産性と労働環境の向上につながる。そしてもうひとつが日本の周辺水域を最大限に活用するための、漁業権の制度改革だ。

日本は漁業の明らかな衰退を放置してここまで来てしまった。しかし農林水産業の発展なくして地域発展はありえない、と宮原氏は力を込めた。(写真:奥原正明氏)

「一尾でも多く獲る」を卒業することで、収益が上がり、未来につながる漁業へ

続いて登壇した野本氏は、流通の現場から水産業の革新にとりくみ、漁業者と日々接する中から、水産改革の重要性と難しさへの実感を語った。

野本氏の「羽田市場」は、「獲れた魚をなるべく早く売る」をモットーに、流通の立場から水産業改革に関わる。通常、海で獲れた魚は水揚げ港と中央市場と、2つの市場を経て飲食店や小売に渡る。この市場を1つにし、また飛行機、新幹線、高速バスなどを活用して、少しでも早く新鮮な魚を届ける。漁業関係者から相談を受けることも多く、野本氏の携帯電話には漁師の番号が2千件入っていると言う。

そうして漁業の現場に触れてきた実感も含めて、日本の漁業は今までの「いかにたくさん獲るか」から「いかに高く売るか」に切り替えていく必要がある、と野本氏は言う。

日本の漁業は今まで「早いもの勝ち」で、小さい魚まで、できるだけたくさん獲るやり方をしてきた。そうして大きく育つ前の魚を獲り尽くせば、海の魚はだんだん小さいものばかりになり、やがていなくなるのは目に見えている。

同じサバでも、肥料や飼料にされる体重20グラムの小魚は、1尾あたり1円程度。しかし小売や飲食店に出る600グラム台に育てば1尾500円で取引される。漁獲量ベースの管理に変われば、できるだけ高く売れる魚を獲る方が漁師はもうかる。それなら小さい魚は獲らずに海に残すので、次世代の魚が育ち、しかも漁業を「もうかる仕事」にできる。

全盛期と比べ、日本の漁師の年収は大きく落ちている。漁業者の人数もピーク時の100万人から15万人まで減少し、そのうち実際稼働しているのは2万5千人とも言う。管理のしかたを変えることで漁業そのものを元気にしていかなくては、と語った。

改革は簡単ではない。多様な関係者が納得できる、透明で公正なやり方が重要

続いて立ったシュワブ氏は、アメリカで漁業改革に取り組んできた経験を共有した。

アメリカは2006年に漁業規制の改革を行い、その後10年で大きな成果を上げている。乱獲により資源枯渇に直面していた魚種のうち45種が危機を脱し、漁業には新たに176万人の雇用と2120億ドルの売上が生まれた。日本でも同様の効果が期待できると言う。

シュワブ氏は「改革は内容も大事だが、実施方法も重要だ」と言う。

アメリカでポイントとなった4点の、1つ目は資源回復計画の前提となるデータ。2つ目はルールが守られていることを保証する、漁獲のモニタリング。アメリカでは現在さらに、低いコストで高度なモニタリングを可能にするITの導入が注目されている。3つ目は、規制枠の設定にあたっての漁業者自身の参画。アメリカでは改革の前から漁業者と市民、連邦や州の行政などが参加する、地域カウンシルの場を活用して議論を重ねた。そして4つ目が漁業権の管理だ。

取り組みはみんなが納得できる公平性を重んじる必要があり、時間と労力がかかる。判断の透明性、科学的根拠を前提とすること、あらゆるステークホルダーを巻き込むことが必要、と経験を語った。

回復へ向けた痛みを負担できるためには、体力、納得、時間をかけた議論を

シュワブ氏の話を聞いて、同じ課題に取り組んできた奥原氏は「非常に参考になった。海外でも規制の改変に抵抗はあって、でも何年か経つと成果が実感できるということがわかった」。資源管理には常に、総論と各論のギャップがある。科学的に、納得できる評価がなければ、漁業者も受け入れられない。負担が公平であること、何年か後には成果が実感でき、漁業者がもうかるようになることが重要、と重ねた。

「もう1つ、大事なのが漁業者の経営体力」と奥原氏。資源回復のために、一時的に漁業者の収益が落ちることもある。それに耐えられる経営強化が必要だ。そのためには、生産コストを下げる努力とともに、流通の効率化も必要で、2段階の市場などの無駄を省く必要がある、と述べた。

市場の立場で漁業者と接する視点からの感触を尋ねられた野本氏は、漁業法の改正については「正直、ネガティブにとらえている人が多い」。魚が獲れなくなっている上に、この上さらに制約を受けるのか、という反応が主だと言う。

「漁獲枠を減らすのはいいが、誰がその痛みを受けるのか?」は常に問題となる。司会の宮原氏は「シュワブさんのお話で、アメリカでは地域で一般市民まで含めて、疲れるまで話し合ったという。そういう透明性が大事なのでは」。

これにシュワブ氏は「地域カウンシルのしくみは以前からあったが、漁業改革によって条件が変わった」と言う。たとえば科学的根拠にもとづいたルールの適用や、期限を切っての議論だ。

地域カウンシルには連邦と州の行政、漁業者、NGO、市民が加わり、アドバイザリー委員会や科学委員会などの提言も受け、年に5回、数日間開くなど十分な時間をかけて議論を重ねたと言う。

このプロセスを聞いて宮原氏は「日本人が大事にしてきた、事前に根回しして予定調和で決まるやり方は、もはや成り立たないのでは」「関係者がオープンな形で意見を出し合ってものごとを決めていく場を、早く用意しなければ」。(写真:宮原正典氏)

困難だが変えないわけにはいかない、2030年に向けて「志を立てる」

この先10年、2030年に向けた期待を尋ねられて、奥原氏は「客観的な社会・経済の状況が変わっているのに、制度や仕事のやり方を変えないわけにはいかない。まず、一歩を踏み出して行かなければ」。野本氏は「手をつけなければならないことが多すぎて、2030年までに何ができるか、悩ましい。漁協、漁連、流通が横一線に並んで、全体で動かさないと変えられない」。そしてシュワブ氏は「力強いビジョンがあったとしても、こうした変化は常に困難。アメリカでも同じ苦しみを通ってきた。でもトンネルの先には光がある」と強く背中を押した。

最後に宮原氏は「ここ何年かこのシンポジウムで、コミットメントが大事、と言われてきた。日本語にしづらい言葉だが『志を立てる』が近いと思う。2030年に漁業が少しでもよくなっているよう、私もみなさんといっしょに志を立てたい」と締めくくった。